《榆中文化talk》第三期——青城面塑 面揉心聲

黃河是大自然的杰作,。在漫長的歷史進(jìn)程中,,中華民族賦予了黃河豐富的精神內(nèi)涵。

被譽(yù)為“黃河千年古鎮(zhèn)”的青城坐落于蘭州市榆中縣北部,,是蘭州市內(nèi)最古老的古鎮(zhèn)之一,。青城古鎮(zhèn)距今有千年歷史,作為軍事要塞始建于唐代,,在宋仁宗年間秦州刺史狄青巡邊時加筑,故名青城,。青城是古絲綢之路上的水旱碼頭,,也是黃土高原上稀有的魚米之鄉(xiāng)、水煙之鄉(xiāng),。承載著兩千多年的歷史滄桑,,漫步在古色古香的街道上,仿佛能聽見歷史的回聲……

黃河千年古鎮(zhèn)——青城 彭昱 攝

12月4日,,《榆中文化Talk》第三期,,邀請面塑傳承人李思瑤,帶大家走進(jìn)榆中非物質(zhì)文化遺產(chǎn)面塑傳承人李思瑤的工作室,,聽她給我們講述黃河岸邊關(guān)于面塑的故事,。

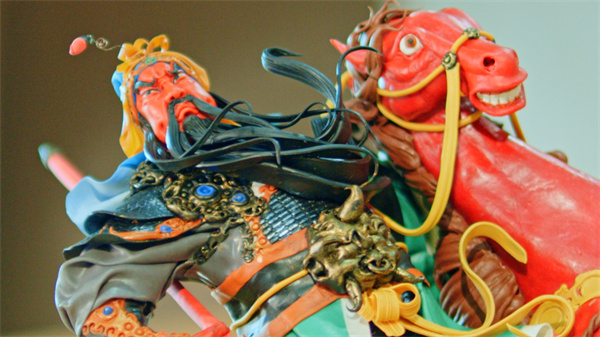

青城人物面塑——關(guān)羽 彭昱 攝

隨著現(xiàn)代社會的高速發(fā)展,人們都癡迷于收藏購買各種手辦,,其實幾千年前的中國就有了自己的“手辦”—面塑,。青城古鎮(zhèn)的面塑以其獨特的藝術(shù)風(fēng)格和精湛的制作技藝而著稱,而且作品內(nèi)容豐富,、構(gòu)思獨特,、外形精美,,被譽(yù)為“立體的畫、無聲的戲”,,早已成為榆中乃至甘肅家喻戶曉的民間藝術(shù),。

“面塑藝術(shù)承載著豐富的民族傳統(tǒng)精神和文化內(nèi)涵,是研究歷史,、考古,、民俗、雕塑,、美學(xué)的重要實物資料,。它不僅是一種藝術(shù)表達(dá)方式,更是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分”,。“我的曾祖父和祖父都是民間藝人,,以捏面人、畫窗花,、做木活等手藝為生,,尤其是捏的面人活靈活現(xiàn),走街串巷深受大家的喜愛,,我的父親傳承了父輩們的技藝,同時也進(jìn)行了一些改良,,讓面塑技藝的制作水平和藝術(shù)表現(xiàn)力更成熟,。父親也因此常被邀請塑造佛像金身,、道教神仙,、十八羅漢等,,人物形象栩栩如生、活靈活現(xiàn),。我從小受到父輩們的影響,耳濡目染,,對捏面人情有獨鐘,,在父親的指導(dǎo)下,繼續(xù)傳承了這門手藝”,。第四代面塑傳承人李思瑤說,。

第四代面塑傳承人李思瑤工作照 彭昱 攝

據(jù)了解,,青城面塑作品多以《三國演義》《西游記》、敦煌壁畫,、民間傳說中的人物形象為創(chuàng)作素材,面塑以面粉,、糯米粉為主要原料,將糯米粉和白面粉摻和,,加入適量的水,蜂蜜,、甘油,、防腐劑揉成軟硬適中、光滑有彈性的面團(tuán),。面團(tuán)還需要醒發(fā),,將醒好的面團(tuán)大火蒸半個小時至熟,然后使用食用色素或天然顏料將面團(tuán)調(diào)成各種顏色,,滿足不同作品的色彩需求,。

人物面塑作品 彭昱 攝

對植物葉子的精細(xì)塑造 彭昱 攝

動物形象塑造 彭昱 攝

面塑作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn),蘊含著深厚的文化底蘊,,是中國文化的一種細(xì)膩傳承,。老一輩人對于黃河的記憶總是要鮮明許多,。過年時蒸的花饃,剪的窗花,,喜慶的刺繡圖樣,,冰面下的黃河魚,,冬日里熱氣騰騰的人間煙火氣息,,組成了千千萬萬黃河兒女的幸福生活圖景,。細(xì)細(xì)揣摩,,便知端詳,。這些面塑不僅僅是一件件工藝品,,更是中華農(nóng)耕文明中那些熠熠生輝的可貴篇章。

面塑無言,,它們似乎在用自己的方式講述著曾經(jīng)的“黃河故事”,也彰顯著這個時代的“黃河文化”,。(余萱)

編輯:王新強(qiáng)